こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。

今回は「冷え性の体質改善に効果的な食べ物とレシピ」について皆さんにご紹介したいと思います。

体の内側から温まることで、美容や健康にも良い影響をもたらす食事法を一緒に学んでいきましょう。

冷え性とは – 身体が冷える原因と症状

冷え性の定義と一般的な症状

冷え性とは、一般的に手足や下半身が冷たく感じる状態を指します。特に女性に多いとされていますが最近では男性にも増えてきています。

症状としては手足の冷え、肩こり、頭痛、疲れやすさ、むくみなどが挙げられます。

季節に関係なく「手足がいつも冷たい」「寒くないのに靴下を重ね履きしている」という方も多いのではないでしょうか?

冷え性が引き起こす健康上の問題

冷え性の状態が続くと血行不良による肌のくすみ、代謝の低下による疲労感の蓄積、自律神経の乱れによる睡眠障害など、様々な不調につながる可能性があります。

また、冷え性は見た目の印象にも大きく影響します。血色が悪くなり、顔色が冴えない印象を与えることも。

体内環境と冷え性の関係性

陰陽五行の考え方では身体の「陽」のエネルギーが不足すると冷えを感じやすくなります。

東洋医学的には「気・血・水」のバランスが乱れることで冷え性が生じるとされています。

特に現代社会では、冷たい飲食物の摂りすぎ、運動不足、ストレスなどにより、この「陽」のエネルギーが消耗しやすい環境にあります。

「気・血・水」について詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひお読み下さい

体内から温める – 冷え性改善の基本アプローチ

血流改善と代謝促進のメカニズム

身体を温めるためには血流を良くし、代謝を促進することが重要です。血液は身体の隅々まで酸素や栄養を運び、老廃物を回収する役割を担っています。

血流が悪くなると、手足の先まで十分な血液が行き渡らず冷えを感じやすくなります。

食事を通じて血行を促進する成分を摂ることで、自然と身体が温まりやすくなるのです。

内臓機能を高める食事の重要性

陰陽五行の考え方では、特に「脾」(消化器系)と「腎」(泌尿器系)の働きが冷え性と深く関わっています。これらの内臓機能が低下すると、食べ物からエネルギーを十分に摂取・変換できなくなり、身体を温める力が弱まります。

温かい食事や消化に良い食材を選ぶことで、内臓の負担を減らし、エネルギー生成を助けることができます。

体温調節機能を強化する食べ方

一日三食、規則正しく食べることも大切です。特に朝食をしっかり摂ることで、一日の代謝を高める効果があります。

また、ゆっくりよく噛んで食べることで消化を助け、身体に負担をかけずにエネルギーを効率よく摂取できます。

冷え性改善に効果的な栄養素

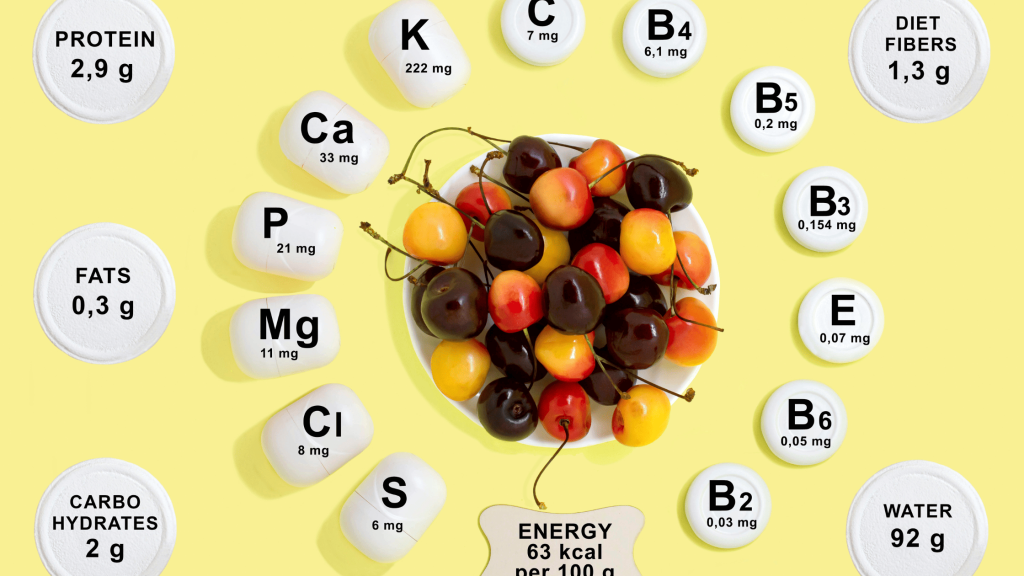

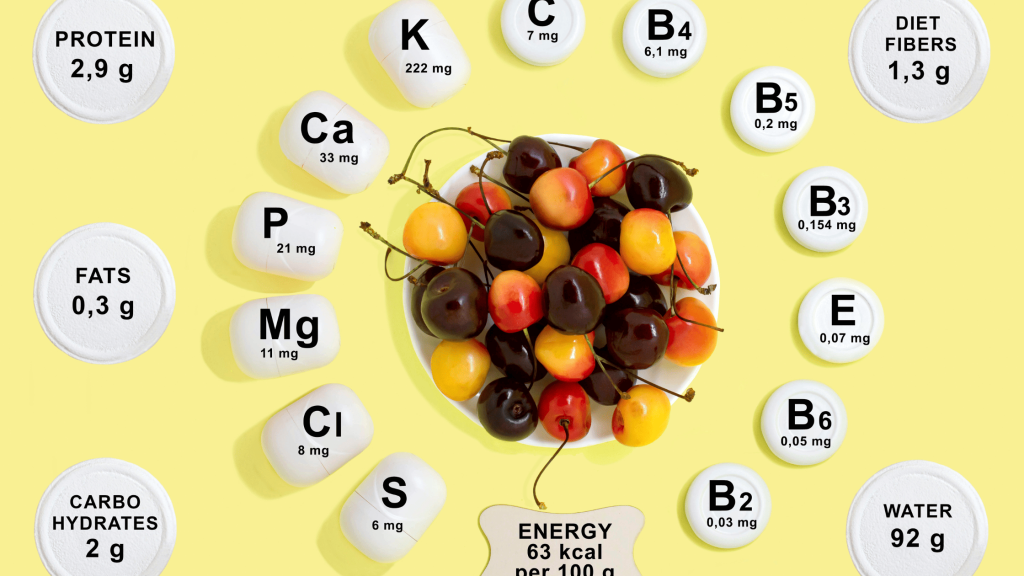

血行を促進するビタミンE・ビタミンB群

ビタミンEは血行を促進し、ビタミンB群は代謝をサポートする重要な栄養素です。ビタミンEは、ナッツ類、緑黄色野菜、植物油などに多く含まれています。

ビタミンB群は、全粒穀物、豆類、緑の葉野菜などに豊富です。

身体を温める作用のあるスパイスと食材

生姜、にんにく、ねぎ、シナモン、唐辛子などのスパイスには、身体を内側から温める作用があります。

特に生姜に含まれる「ジンゲロール」という成分は、血行促進効果が高いとされています。

これらのスパイスを日々の料理に少しずつ取り入れることで、無理なく継続的に摂取できます。

代謝を上げるタンパク質と良質な脂質

タンパク質は身体を構成する重要な栄養素で、代謝を高める効果があります。良質なタンパク質源としては、魚、鶏肉、豆腐、納豆などがおすすめです。

また、オメガ3脂肪酸を含む青魚や亜麻仁油などの良質な脂質も、血行を促進する効果があります。

自律神経のバランスを整える栄養素

マグネシウムやカルシウムなどのミネラルは、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。緑の葉野菜、海藻類、ナッツ類などに豊富に含まれています。

また、発酵食品に含まれる乳酸菌は腸内環境を整え、間接的に自律神経の安定にも寄与します。

冷え性対策におすすめの注目食材

生姜・ニンニク・ねぎなどの薬味類

これらの薬味類は、古来より身体を温める食材として重宝されてきました。生姜は生でも乾燥でも効果的ですが、乾燥生姜(パウダー)はより温熱効果が高いとされています。

毎日の料理に少量ずつ取り入れるのがコツです。

シナモン・唐辛子などのスパイス

シナモンには血糖値の急上昇を抑える働きもあり、エネルギー代謝を安定させる効果が期待できます。

唐辛子に含まれるカプサイシンは、一時的に体温を上昇させる効果があります。

根菜類(ごぼう・人参・大根など)

根菜類は地中で育つため、陰陽五行では「陽」の性質を持つとされ、身体を温める効果があります。

特にごぼうは食物繊維も豊富で、腸内環境の改善にも役立ちます。

くるみ・アーモンドなどのナッツ類

ナッツ類には良質な脂質とビタミンEが豊富に含まれており、血行促進に役立ちます。

特にくるみは東洋医学でも「腎」を補う食材とされています。

「腎」についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでこちらの記事もお読み下さい

黒糖・はちみつなどの天然甘味料

白砂糖と違い、黒糖やはちみつには栄養素が豊富に含まれています。

特に黒糖は鉄分やミネラルが豊富で、血行を促進する効果が期待できます。

発酵食品(味噌・納豆・キムチなど)

発酵食品は腸内環境を整え、身体の代謝を活性化します。

味噌汁を毎日の食生活に取り入れるだけでも、冷え性改善につながることがあります。

食材の選び方と効果的な組み合わせ方

旬の食材を選ぶメリット

旬の食材は栄養価が高く、その季節に必要な栄養素を含んでいることが多いです。冬の根菜類は身体を温め、夏の瓜類は余分な熱を冷ましてくれます。

自然の摂理に沿った食材選びが、身体本来の調和を取り戻すのに役立ちます。

冷え性タイプ別おすすめ食材組み合わせ

冷え性にも様々なタイプがあります。手足が冷えるタイプには生姜やシナモンなどの温熱効果の高いスパイス、内臓が冷えるタイプには消化のよい根菜類や発酵食品、全身が冷えるタイプにはタンパク質と温熱食材の組み合わせがおすすめです。

食材の調理法による温熱効果の違い

同じ食材でも、調理法によって身体への影響が変わります。生で食べるより温かく調理したもの、特に煮込み料理や蒸し料理は消化に優しく、身体を温める効果が高くなります。

冷蔵庫から出したままの食材は室温に戻してから調理するのも一つのポイントです。

冷え性改善のための実践レシピ

生姜たっぷり豚肉の生姜焼き

【材料 (2人分)】

- 豚ロース薄切り肉: 300g

- 生姜: 1かけ(すりおろし)

- にんにく: 1片(みじん切り)

- 醤油: 大さじ2

- みりん: 大さじ2

- 料理酒: 大さじ1

- 砂糖: 小さじ1

- ごま油: 小さじ1

- 玉ねぎ: 1/2個(薄切り)

- サラダ油: 適量

【作り方】

- 豚肉は常温に戻しておきます

- すりおろした生姜、みじん切りにしたにんにく、醤油、みりん、料理酒、砂糖、ごま油を混ぜてタレを作ります

- 豚肉をタレに15分ほど漬け込みます

- フライパンにサラダ油を熱し、薄切りにした玉ねぎを炒めます

- 玉ねぎがしんなりしたら、タレを切った豚肉を加えて中火で炒めます

- 豚肉に火が通ったら、残りのタレを加えて煮詰めます

- 全体にタレが絡んだら完成です

生姜には身体を温める作用があり、豚肉に含まれるビタミンB1は代謝を促進し体温維持に役立ちます。また、良質なタンパク質は体の基礎代謝を上げる効果があります

根菜たっぷりきんぴらごぼう

【材料 (2人分)】

- ごぼう: 1/2本

- にんじん: 1/2本

- こんにゃく: 1/4枚

- ごま油: 大さじ1/2

- 鷹の爪: 1/2本(種を取る)

- 醤油: 大さじ1

- みりん: 大さじ1/2

- 砂糖: 小さじ1

- 白いりごま: 適量

【作り方】

- ごぼうはささがきにして水にさらし、にんじんは細切り、こんにゃくは短冊切りにします

- フライパンにごま油を熱し、鷹の爪を入れて香りを出します

- ごぼう、にんじん、こんにゃくを加えて中火で炒めます

- 野菜がしんなりしてきたら、醤油、みりん、砂糖を加えます

- 汁気がなくなるまで炒め煮し、最後に白いりごまをふりかけて完成です

冷え性改善に効果的な根菜の栄養がしっかり摂れますよ。

血行促進効果のある薬膳風炊き込みご飯

【材料(2合分)】

- 米 2合

- 鶏もも肉 100g

- 人参 1/2本

- ごぼう 1/2本

- 干ししいたけ 3枚

- 生姜 1かけ

- しょうゆ 大さじ1

- 酒 大さじ1

- みりん 大さじ1

- 塩 少々

【作り方】

- 米は洗ってザルに上げ、30分ほど置きます。

- 鶏肉は一口大に切り、野菜は食べやすい大きさに切ります。干ししいたけは水で戻します。

- 炊飯器に米、調味料、具材を入れ、しいたけの戻し汁と水を加えて炊きます。

- 炊き上がったら10分ほど蒸らし、全体を軽く混ぜて完成です。

この炊き込みご飯は、代謝を高める食材が豊富に含まれており、冷え性改善に効果的です。

代謝を高める発酵食品を使ったサラダ

【材料(2人分)】

- キムチ 100g

- 豆腐 1/2丁

- きゅうり 1/2本

- わかめ(乾燥) 小さじ1

- 白ごま 小さじ1

- ごま油 小さじ2

- 塩 少々

【作り方】

- 豆腐は水切りして一口大に切ります。

- きゅうりは薄切りにし、塩もみして水気を絞ります。

- わかめは水に戻して適当な大きさに切ります。

- ボウルに豆腐、きゅうり、わかめ、キムチを入れて軽く混ぜます。

- ごま油をかけ、白ごまを振りかけて完成です。

発酵食品のキムチと植物性タンパク質の豆腐の組み合わせで、腸内環境を整えながら代謝アップをサポートします。辛さが苦手な方は、キムチを塩昆布や納豆に変えてもOKです。

内臓を温める漢方風スープ

【材料(2人分)】

- 鶏ガラスープ 500ml

- 黒きくらげ(乾燥) 10g

- 干しなつめ 5個

- くこの実 小さじ1

- 生姜 1かけ

- 長ねぎ(白い部分) 10cm

- ごま油 小さじ1

- 塩 少々

【作り方】

- 黒きくらげは水で戻して食べやすい大きさに切ります。

- 干しなつめは種を取り除きます。

- 生姜は薄切り、長ねぎは斜め切りにします。

- 鍋にごま油を熱し、生姜、長ねぎを炒めます。

- 香りが立ったら鶏ガラスープを注ぎ、きくらげ、なつめ、くこの実を加えます。

- 弱火で15分ほど煮込み、塩で味を調えて完成です。

東洋医学で重視される「黒」の食材を使ったこのスープは、特に「腎」の機能を助け、身体の奥から温める効果があります。

黒豆と黒ごまのデザートプリン

【材料 (2個分)】

- 黒豆煮: 50g(市販のものでOK)

- 豆乳: 150ml

- 黒練りごま: 大さじ1

- はちみつ: 大さじ1

- 粉ゼラチン: 2.5g

- 水: 大さじ1

- 黒ごま: 適量(トッピング用)

【作り方】

- 粉ゼラチンを水大さじ2に振り入れ、ふやかしておきます

- 鍋に豆乳を入れて中火にかけ、沸騰直前で火を止めます

- 黒練りごま、はちみつを加えて混ぜます

- ふやかしたゼラチンを加え、完全に溶かします

- 黒豆煮を加えて軽く混ぜます

- カップに流し入れ、冷蔵庫で2時間以上冷やし固めます

- 食べる直前に黒ごまをトッピングします

このプリンは黒豆と黒ごまの栄養素が豊富で、身体を温める効果があります。しっかり冷やすことで口当たりがよくなりますが、食べる時は少し常温に戻しましょう。

手軽に作れる温活ドリンク

【材料(1人分)】

- 豆乳 200ml

- 黒すりごま 小さじ1

- 黒蜜またははちみつ 小さじ1

- シナモンパウダー 少々

- 生姜すりおろし 小さじ1/2

【作り方】

- 鍋に豆乳を入れ、中火で温めます(沸騰させないように注意)。

- 豆乳が温まったら火を止め、黒すりごま、黒蜜、シナモンパウダー、生姜すりおろしを加えて混ぜます。

- カップに注いで完成です。

忙しい朝や寒い日の夜に、手軽に作れる温活ドリンクです。豆乳のタンパク質と生姜の温熱効果で、身体がじんわりと温まります。

食生活の改善ポイント

温かい食事を摂る習慣づくり

冷え性改善の基本は「冷たいものを減らし、温かいものを増やす」こと。特に朝食と夕食は温かいメニューを意識しましょう。

季節を問わず、身体を冷やす食習慣を見直すことが大切です。

食事の時間と量のバランス

規則正しい食事時間を守ることも身体のリズムを整え代謝を高めるポイントです。

また、一度にたくさん食べるより適量を3食きちんと摂るほうが消化器官への負担が少なく、エネルギー効率も良くなります。

水分摂取の重要性と温かい飲み物のすすめ

水分補給も冷え対策に重要です。冷たい飲み物より常温か温かい飲み物を選びましょう。

朝起きたら白湯を飲む習慣をつけると内臓を温め代謝アップにつながります。

冷たい食べ物・飲み物との付き合い方

完全に冷たいものを避けるのは現実的ではありません。アイスクリームや冷たい飲み物を摂る場合は、食後に温かい飲み物で調整するなど工夫をしましょう。

また、冷蔵庫から出したばかりの食材は少し常温に戻してから食べるのもおすすめです。

体内から温めるための総合的アプローチ

食事と合わせて取り入れたい運動法

軽い運動も冷え性改善に効果的です。特に下半身の筋肉を使うスクワットやウォーキングは血行を促進し、身体を温める効果があります。

朝の「温活ストレッチ」として5分程度の全身運動を取り入れてみましょう。

入浴・睡眠と食事の関係

食事の効果を高めるには、入浴や睡眠との組み合わせも大切です。

就寝前の38〜40度のぬるめのお風呂に15分程度つかると深部体温が上がり、その後の自然な体温低下とともに質の良い睡眠へとつながります。

消化機能を高める食習慣

よく噛んで食べる、食事中の水分摂取を控えめにするなど、消化を助ける食習慣も取り入れましょう。

消化機能が向上すると食べ物からのエネルギー吸収率が上がり、身体を温める力が高まります。

ストレス管理と冷え性の関連性

ストレスは自律神経のバランスを乱し血行不良を招きます。食事改善と併せてストレス管理も意識しましょう。アロマテラピーやヨガ、瞑想など、自分に合ったリラクゼーション法を見つけることも冷え対策の一環です。

まとめ – 継続的な食生活改善で冷え性を克服

即効性のある対策と長期的な体質改善

生姜湯を飲む、温かいスープを食べるなどの即効性のある対策と、バランスの良い食事や規則正しい生活習慣などの長期的な体質改善策を組み合わせることが冷え性改善の鍵です。

個人の体質に合わせた食事選びのポイント

冷え性の原因や症状は人それぞれ。自分の身体の声に耳を傾け何を食べると温まるか、どんな食べ方が自分に合うかを見つけることが大切です。

まずは一つの食材や習慣から始めて、少しずつ自分に合った「温活食習慣」を築いていきましょう。

体内環境の変化を実感するための目安

冷え性改善の効果は手足の温かさ、疲れにくさ、肌の調子、睡眠の質などに現れます。食習慣を変えて2〜3週間で変化を感じ始める方が多いですが、根本的な体質改善には3ヶ月程度の継続が目安です。

最後に、冷え性改善は一朝一夕にできるものではありません。日々の食生活を少しずつ見直し身体の内側から温まる習慣を作っていくことが美容と健康につながります。

皆さんも今日から、温活食生活をスタートしてみませんか?

つらい冷え性とはサヨナラしたい!という方はまずは無料でお試しを!

もう冷え性は手放したい!という方に、

上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と

✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド

✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分

の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。

20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!

\ メルマガ登録 /

この記事へのコメントはありません。